赤ちゃんが生まれたばかりの時期は、家族にとって新しい生活がはじまる大切なとき。

ママもパパも、そのかけがえのない瞬間を一緒に過ごしたい。そう思うのは自然なことです。

とはいえ、育休や時短勤務による収入源も気になるところ。そんな声に応えて、いま、国のサポート制度がパワーアップしています。

2025年4月から始まった「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」の2つの制度について解説します。

目次

・「出生後休業支援給付」でママ・パパの育休がとりやすく

・対象になるのはこんな人

・復職後もサポート!「育児時短就業給付」とは?

・対象となる人は?

・申請方法

・関わる手を増やしていく、「チーム育児」の考え方

「出生後休業支援給付」でママ・パパの育休がとりやすく

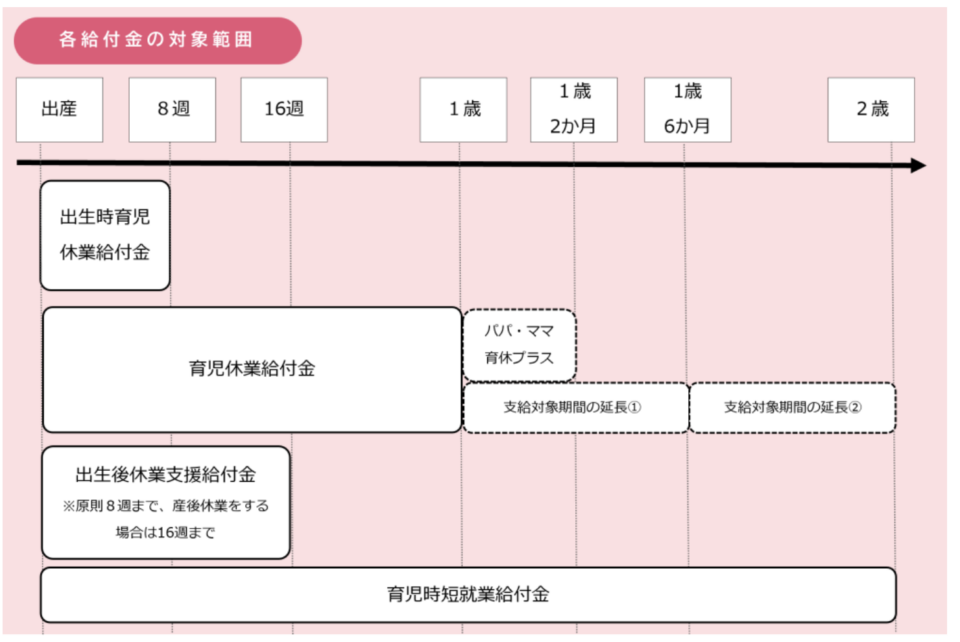

これまでも、育休中の収入をサポートする制度として「育児休業給付金」がありました。

これは、原則として1歳未満の子どもを育てるために仕事を休む人が対象で、休業前の給与の67%が支給されます。

しかし2025年4月から、この育児休業給付にプラスでもらえる新しい給付がスタートしました。

それが「出生後休業支援給付金」です。

「出生後休業支援給付金」は、「育児休業給付金」に上乗せするかたちで給付されます。

※育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf

より

対象となるのは、赤ちゃんの出生直後(出生後8週間以内、ママは16週間以内)に通算14日以上の育休を取得したママ・パパ。

育児休業給付金の67%に、さらに13%が上乗せされて、合計80%が支給されます。

この給付は非課税で、さらに社会保険料(健康保険・年金保険など)も免除されるため、

実際の手取りで見ると、給与のほぼ100%に近い水準になります。

経済的な心配を減らしながら、安心して赤ちゃんとの時間を過ごすことができます。

対象になるのはこんな人

以下の3つの条件をすべて満たすことが基本です。

・赤ちゃんの出生後8週間以内(ママは16週間以内)に育休を取得していること

・通算14日以上の育児休業を取得(2回まで分けてOK)

・配偶者(パートナー)も14日以上育休を取得していること

※パパの場合、ママが産後休業中であれば本人のみの育休でも対象になります。

※配偶者が専業主婦(夫)などでも、一定の条件を満たせば対象になる場合があります。

※詳細は勤務先の人事担当者またはハローワークで確認を。

この制度の目的は、経済的な不安を軽くして「育休を取りたい」という気持ちを応援すること。育児も仕事もどちらかを諦めるのではなく、お互いを支えながら家族の時間を育てていく。そんな新しいスタイルを後押ししてくれる制度です。

復職後もサポート!「育児時短就業給付」とは?

「育児時短就業給付」は、時短勤務を選択した人の収入減を補うための給付制度です。

フルタイム勤務から1日6時間などの短時間勤務に切り替えると、その分お給料が減ってしまいます。

その収入の減少を軽減するために、時短中の給与に加えて10%分が上乗せ支給されます。

育児と仕事の両立を支える新たな経済的支援策として、2025年から導入が始まりました。

たとえば、フルタイム勤務で月給30万円だったママが、育児のために6時間勤務へ切り替えて月給が24万円に減った場合を考えてみましょう。

「育児時短就業給付」を活用すると、

24万円の10%にあたる2万4千円が追加で支給されます。

結果的に、月の収入は26万4千円になります。

時短制度は「育児・介護休業法」で定められた権利ですが、これまでは利用することで起きる給与の減少が大きな課題になっていました。「育児時短就業給付」は、その課題を解消するために生まれた制度といえます。

対象となる人は?

以下の全ての条件を満たす方が対象です。

・子どもが2歳未満であること

・1日6時間などの短時間勤務をしていること

※パートタイム勤務などの場合も、勤務時間や雇用形態によって対象になることがあります。

※詳細は勤務先の人事担当またはハローワークでの確認を。

申請方法

基本的には、職場の人事・労務担当を通じてハローワークに申請します。

出産前から職場の人事・労務担当の方と産後の休み方や働き方について、しっかり話し合っておくと安心です。

関わる手を増やしていく、「チーム育児」の考え方

育児はひとりで頑張るものではなく、家族みんなで支え合う「チーム育児」がスタンダードになってきています。大変だけどかけがえのない時期だからこそ、夫婦で乗り越えたいと思うのも当然のことです。

今回ご紹介した2つの制度は、そんな想いを後押しする「お金の不安を減らし、赤ちゃんとの時間を確保する」心強いサポートです。どちらも2025年4月にスタートしたばかりの新制度なので、「うちでも使える?」「どう申し込む?」と迷ったら、職場の人事・労務担当の方に相談してみてください。

とはいえ、赤ちゃんにとってちょうどいいタイミングでパパやママの育休が取れない場合もあれば、特にはじめて育児の場合は「パパもママも初心者で、何をどうしたらいいかわからない!」ということもありますよね。

そんなときは、経験豊富な外部のプロに手助けしてもらう、という選択肢もぜひ知っておいてください。

MotherRingには、

ドゥーラ/助産師/看護職/保育・シッター/家事・育児サポート/運動・栄養の指導者 など、さまざまな専門や得意分野をもつ産前産後のプロが多数登録。「上の子の見守り中心」「簡単な家事の手伝い」「食事づくりの下ごしらえ」「産後ケアの相談だけ」など、いま必要なことを相談できます。

MotherRingサイトURL

https://motherring.net/

「サポートだけでなく、沐浴や寝かしつけなど、上手な育児のコツをパパもママも学べる機械になった」

とのお声もいただいています。

家族をサポートするさまざまな制度やサービスを知って、ぜひ、お金も人手も不安のない形で、赤ちゃんとの生活をスタートさせてくださいね。

参考

育児休業等給付の内容と支給申請手続(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf

-infomation-

MotherRingサポーターとは

助産師・ドゥーラ・保育士・ベビーシッター・治療家・リラクゼーション施術者・運動指導者といった、産前産後の家庭へのケアサービスのプロフェッショナルを、MotherRingサポーターと呼んでいます。

様々なケアを提供されている方にMotherRingサポーターとしてご登録いただき、広報活動をお手伝いすることで、産前産後のご家庭が必要なケアを受けられる社会を目指しています。

MotherRingサポーターページへの掲載

MotherRingサポーターのみなさまのサービス内容や受付条件などを、MotherRingサポーターページに掲載いただくことが可能です。

motherringサポーターページの内容・ご利用方法(PDF)

「Webサイトがほしいけど、自分でつくるのは大変……」

「日々のサポートで手いっぱいで、広報活動まで手が回らない……」

といった方のお手伝いをします。

また、産前産後のご家庭にとっても、様々なMotherRingサポーターのみなさまの情報をまとめて見ることができるため、比較検討しやすくなっています。

ご登録までの流れ

①まずは、オンライン説明会にお申し込みください。

オンライン説明会お申し込みフォーム

②MotherRing事務局より、申込書等の必要書類をメールにて送付します。